Panorama Laut yang Terbuat dari Kenangan

DALAM khazanah perpuisian Indonesia modern ada banyak penyair menghamparkan laut. Di situ, laut dihamparkan sebagai tatapan visual bersama citraan alam yang telah menjadi umum dalam upaya penyair menciptakan panorama puitik; bulan, perahu, camar, ombak, pantai, pulau, perahu, langit senja, atau gerimis. Lebih dari sekadar tatapan visual, laut dalam puisi lalu mengeluarkan banyak suara. Suara keheningan bak telaga yang dihembuskan Sanusi Pane dalam sajak “Dibawah Gelombang”. Suara keberanian manusia yang ditegaskan Sutan Takdir Alisyahbana dalam “Menuju Ke Laut”. Suara kebebasan manusia modern dari kungkungan masa lalu sebagaimana Asrul Sani mencetuskannya dalam “Elang Laut”, “Anak Laut”, atau “Orang Dalam Perahu”. Demikian pula suara manusia yang mengerang dalam sajak Sanento Yuliman, “Laut”. Di luar itu, ada berbagai lagi panorama dan suara laut yang dihamparkan para penyair.

Dalam puisi laut adalah panorama beragam suara. Suara yang digerakkan oleh bahasa yang tumbuh dari pertemuan penyair dan realitas eksternal yang mengepungnya. Realitas yang menyediakan berbagai modus tatapan, demi menghadirkan pengalaman dan gagasan kesadaran. Sampai di situ, bahasa disadari adalah pula sebuah realitas. Realitas yang berisi pengalaman manusia dalam berbagai strategi pemaknaan. Realitas, yang oleh Heidegger, ditamsilkan sebagai rumah; tempat manusia lahir, tumbuh, dan tinggal.

Oleh sebab itu, dalam puisi, bahasa bukanlah kendaraan belaka demi menghadirkan kembali realitas, melainkan realitas itu sendiri, tujuan itu sendiri. Bahasa, termasuk puisi-puisi yang bertutur ihwal laut, bukanlah melulu berfungsi sebagai jendela inderawi sehingga kita bisa menatap realitas laut. Melainkan laut yang telah menjadi realitas bahasa; rumah tempat manusia lahir, tumbuh, dan tinggal dengan segenap gagasan, pengalaman, dan seluruh kenangannya. Bahasa bukanlah ruang untuk mengulang apalagi membekukan realitas.

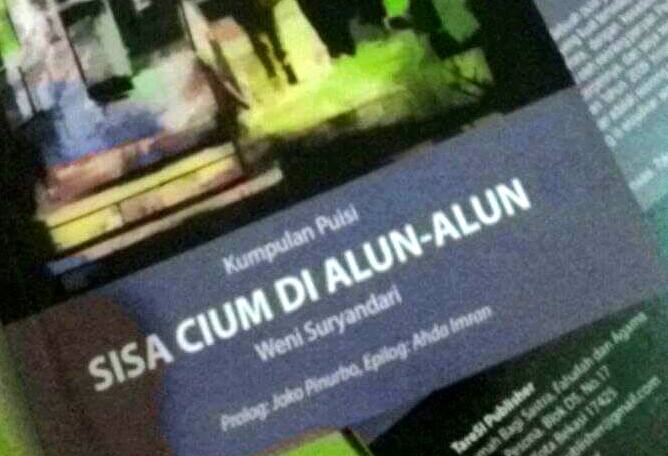

Empat puluh sajak Weni Suryandari dalam kumpulan ini adalah upaya keras untuk keluar dari niatan semacam itu, dan upayanya tidak sia-sia. Puisi-puisinya menyorongkan bahasa yang luput dari sekadar menjadi jendela atau kendaraan bagi gagasan. Bahasa di situ menjadi gagasan itu sendiri, upaya melakukan strategi estetik melalui unsur kebentukan nan tertib. Seraya itu pula bahasa menjadi semacam “pertarungan” untuk berdepan-depan dengan tema. Eksplorasi tematik dan eksplorasi bentuk di situ terasa menjadi semacam tegangan.

Meski bertajuk “Sisa Cium di Alun-alun” namun kumpulan ini menyuguhkan bentangan panorama laut yang kuat. Berbeda dengan alun-alun—yang bertaut dengan arsitektur ruang geografis dalam konsep kota tradisional Jawa—laut lebih menyaran sebagai bentangan panorama keluasan. Ruang yang merangkum dan menjadi semesta berbagai kesadaran, sebagaimana pergulatan kesadaran manusia di hadapan alam pada novel termasyhur Hemingway “The Old Man on Sea”.

**

AKAN tetapi, laut dalam sajak-sajak Weni umumnya hadir dengan nada rendah dan liris.

Nada yang lebih menekan pada upaya menghadirkan bangun suasana. Laut yang mempertemukan Aku dengan keluasan gelagat citraan alam demi menyorongkan refleksi suatu keterasingan, kesendirian, kerinduan, harapan, yang seluruhnya merepresentasikan kenangan. Ini dengan mudah dijumpai sejak puisi pertama kumpulan ini, “Lepas Tahun”. Sebuah puisi suasana yang menghadapkan keluasan dan kesendirian. Laut lepas, perahu berlayar sendiri.//..//Air meliuk, gelombang pecah di ujung karang/ Perahu masih berlayar sendiri/Laut lepas, menderas-deras di mataku.

Laut di situ dihadirkan sebagai panorama yang bukan lanskap belaka, melainkan realitas eksternal yang diinternalisasikan ke dalam Aku. Strategi atau epistemologi estetis yang umumnya dijumpai dalam tradisi liris perpuisian Indonesia, sejak masa Pujangga Baru hingga hari ini. Demikian pula yang dilakukan Weni, upaya menangkap gerak citraan laut sebagai metafora dan perlambangan dari Aku. Aku yang menyorongkan gagasan suasana dan semangat yang umumnya menempatkan kenangan sebagai pusat pemaknaan.

Kenangan sebagai pusat pemaknaan tidaklah membawa pengertian sajak menjadi nostalgik. Melainkan berperkara dengan ingatan, ruang yang membuat segala yang silam terus mengendap dalam kekinian, seraya sayup-sayup berkorelasi dengan upaya untuk setia merawat harapan. Di hadapan pemaknaan kenangan, hukum waktu pun dilucuti dari wataknya yang mekanis—kemaren, hari ini, dan besok pagi. Kenangan akhirnya tidak lagi berihwal pada waktu, tapi pada keluasan ruang sebagaimana halnya keluasan laut. Ikan ikan melompat di riak kenangan/Ada yang basah di mataku, bayangmu/bermain begitu manis//..//Meski telah kucipta jarak memanjang/Kenangan tetap bermain, wajah bulan usang/Sebab yang kekal hanya tinggal luka/..(Laut Kenangan).

Konsentrasi yang kuat Weni pada kenangan tampaknya bisa dipahami. Setidaknya itu bisa ditelisik betapa kebanyakan sajaknya terasa amat personal, terutama ketika cinta terasa benar menjadi kecenderungan tematiknya. Kenangan di situ senantiasa ditautkan pada refleksi waktu serta relasi Aku, sebagai pusat ujaran, dan orang kedua; perjumpaan, perpisahan, kerinduan, kesetiaan, dan kesedihan. Orang kedua di situ berada di luar identifikasinya sebagai strategi estetis mempersonifikasikan realitas eksternal. Melainkan seseorang yang menjadi muasal kenangan. Sebutlah, “Hujan Agung”, “Lelaki”, “Perjalanan Rindu”, “Senja Kaliurang” atau “Senja di Guci”.

Puisi atau pengalaman puitik niscaya berawal dari sesuatu yang sangat personal dan biografis. Hanya kesadaran bahasalah yang bisa meluputkan puisi dari sekadar menjadi catatan dokumentasi pribadi belaka. Bekal kesadaran ini tampak benar dimiliki Weni, sehingga eksplorasi bentuk (bahasa) membuat tema menyorongkan gagasan kesadaran yang lebih luas. Terlebih ketika bangun sajaknya menyaran pada suasana; imaji visual laut, bulan, batu karang, ombak, dan pantai, dihadirkan sebagai keluasan ruang demi menekan pada suasana kesendirian.

Dan sajak membawa kita beranjak, tidak lagi memandang orang kedua sebagai seseorang, melainkan sebagai cermin yang memproyeksikan Aku dalam pemaknaan kenangan. Dengan kata lain, sajak sedang menyaran pada semacam kesadaran bahwa orang lain pada akhirnya adalah Aku, termasuk aku yang memaknai kenangan; Seperti cermin ;/ Padamu kulihat diriku sama berteriak pilu (Demi Waktu I). Lumrahnya kenangan selalu mengandung dua mata pisau, keriangan dan kepiluaan. Namun sajak-sajak Weni berada di luar kelumrahan semacam itu, ketika kenangan juga sayup-sayup menerbitkan kesetiaan merawat harapan, seperti gumam dalam “Lelaki”; Kini kutahu, di dadamu kutetesi darah/Dari pecahan hati yang setia kuutuhkan kembali/Sebab laut selalu memilik pantai, seperti hatiku/yang selalu setia berlabuh. Nada yang sama juga menggumam dalam “Senja di Kaliurang”; kusaksikan engkau membawa jantungku/dari perjalanan menyusuri relung kesunyian,/sementara seluruh panah kusimpan di langit/;bersama kenangan membatu.

Pada beberapa sajak, kesetiaan merawat harapan itu dihubungkan dengan gagasan ihwal dunia ideal. Dunia yang diusung oleh sosok Darwis yang muncul dalam beberapa sajak. Kita mudah tahu, darwis akan selalu memberi ingatan pada seseorang yang dihormati dalam tradisi kaum sufi. Ia lebih menyaran sebagai dunia nilai dalam dunia tarekat ketimbang seseorang. Dalam sajak “Senja di Guci”, sosok itu dilukiskan bagai misteri yang seakan turun membawa jagat langit ke bumi, memberi harapan dan menyalakan hasrat hidup.

Penyatuan Aku dan sosok Darwis sebagai manifestasi dari kesatuan hasrat Aku dan dunia ideal, dilukiskan dalam suatu adegan yang mendebarkan, seraya menegaskan kembali kenangan. Lalu kita mulai lapar pada kenangan/Saat gerhana merah kita tatap bersama/basah hati basah jiwa, kuresapi setiap bait sajak/yang mengalir dari tubuhmu, menyinari mataku//Malam ini sepasang bibir membius,/; cadarku hangus

Kehadiran sosok Darwis di sisi lain menegaskan kecenderungan pola persajakan Weni, yakni, semi naratif. Dalam setiap sajaknya Weni selalu menyimpan bayangan sebuah cerita. Dan sosok Darwis selalu hadir sebagai tokoh yang menyembuhkan kesakitan atas kenangan. Ini, misalnya, mengemuka dengan terang dalam “Solilokui Malam”. Aku seperti hilang ingatan, tentang puisimu/juga hujan kenangan yang merendam amarah// sejenak waktu berhenti, kegilaan menepi/apa yang lebih menghancurkan dari bergumpal/angan ditanggalkan bagi orang kasmaran/lalu cinta tersesat di jalan pencarian,//seorang darwis menuntunku berganti haluan/Kini kubaca peta terang benderang,/segala warna bersalin pandang,/ aku bangkit!/serupa mawar setia menagih hujan/;pada cium mesra keabadian

**

PANORAMA laut dalam sajak-sajak Weni juga bergerak ke dalam ruang tematik yang lain, seraya berusaha memperluas strategi pemaknaan atas kenangan. Dalam ruang tematik ini kenangan ditautkan pada identitas dalam berbagai ketegangan di hadapan hukum besi kebudayaan, yakni, perubahan. Kenangan pada identitas yang menggelisahkan itu kembali ditautkan pada panorama laut. Panorama lenyapnya jejak-jejak silam karena watak politik pembangunan. Bilapun jejak silam itu masih ada, perubahan besar akibat politik pembangunan jejak itu ada serupa zombie belaka, tak lagi bernyawa. Apa yang tersisa dari masa lalu, selain silsilah/dan peribahasa (Sisa Kanak).

Dalam ekplorasi sajak-sajak sosial semacam ini, Weni tampaknya tidak tergoda untuk menyuarakan puisi sebagai teriakan dan kepalan tangan. Realitas perubahan yang menindas kenangan akan identitas, tetap disuarakannya dalam nada rendah. Lewat Saronen, sejenis musik tradisi Madura (Sumenep) yang biasa dimainkan dalam pacuan karapan sapi, Weni menghadirkan sebuah ironi tentang nasib identitas di tengah politik pembangunan. Politik pembangunan yang menjadi jembatan bagi berhala kemajuan, namun yang membuat Saronen hanya tinggal lengking keterasingan. dalam keterasingan aku berlumut rindu/ di selat Madura, di atas beton Suramadu/ kapal-kapal mulai bertambat, suara pelabuhan/ tinggal lamat-lamat, melayari sepi yang karam/ meski lengking saronen menusuk batas muasalku

(Saronen).

Politik pembangunan telah mengusik bahkan melenyapkan kenangan tentang identitas. Masa kecil dan kampung halaman. Kenangan di situ dimaknai sebagai keterasingan, seperti terasa benar dalam “Pulang ke Tanah Garam”. Kembali sajak-sajak Weni begitu personal, namun dari pengalaman personalnya tentang Madura inilah sajak menyaran sebagai pengalaman bersama, ketika politik pembangunan yang sporadis telah menggusur banyak ihwal, mulai dari identitas budaya hingga alam.

Sajak “Sisa Cium di Alun Alun” yang menjadi judul kumpulan ini, tampaknya hendak secara utuh menghadirkan panorama kenangan di tengah arus politik pembangunan. Lagi-lagi dalam sajak ini Weni bergerak dengan pola persajakan yang membayangkan sebuah narasi, terutama narasi waktu dan perubahan identitas. Kita simak sajak itu secara utuh.

Sisa Cium di Alun Alun

Suatu masa, angin kesiur di buritan, geladak sesak

Di amis laut, aku menitip kemelut, saat aroma kapal

Jokotole dan nafas nelayan tak mampu mengusik

Perjalanan peradaban, masa lalu ke masa depan

Perahu ikan berbarisbaris menanti jantung gerimis

Jalanan panjang membelah pulau, menuju ujung

Sumenep, tempat leluhur menyimpan jejak hingga

tedas waktu pada takdir bergulir

Karapan, lebaran ketupat membius luka batin

Isak membasah, beban rindu tak pernah usai

Ingatan sisa cium di alun alun, kerap melambai

Kini puisi menyelusuri jalan kembali ke kotaku

Aroma kapal dan amis nelayan pudar

Kenangan lantak oleh Suramadu, aspal yang kekar

Ingatan pingsan di kepala

Sepasang pecut melecut kabut di mataku

2014

Konteks yang menjadi reference sajak ini jelas, Madura dan segala perubahan yang berlangsung setelah pembangunan Jembatan Suramadu. Jembatan yang secara mempercepat masa depan, sekaligus menggusur masa silam. Yang menjadi sisa kemudian hanya jejak belaka, seraya meraba-raba kembali seluruh ingatan, seluruh kenangan pada identitas. Sajak ini jelas bergerak dengan gagasan, sebuah puisi ide atas realitas sosial yang mencederai panorama laut. Panorama yang pudar karena perubahan yang dijulurkan oleh Suramadu. Jembatan yang melantakkan kenangan.

Risiko paling besar dari puisi-puisi sosial biasanya adalah penyerahannya pada tema. Penyerahan yang membuat bahasa menjadi cair. Penyair di situ dengan ketat mengawasi bahasa, mendiktenya agar patuh pada konsep dan pikiran. Sehingga bahasa menjadi kendaraan belaka. Berbeda dengan sajak-sajaknya yang bertemakan cinta, ini pula yang terjadi pada sajak-sajak sosial Weni. Puisi yang kelewat cepat menyerahkan dirinya pada tema sehingga mengorbankan pengolahan bahasa yang relatif telah dilakukannya dengan baik dalam sajak-sajak cinta. Setidaknya, dalam tema sosial sajak-sajaknya tak memperlihatkan temuan-temuan idiom dan bangun suasana semenarik sajak cinta. Demikian pula ihwal gagasan dan ide yang kelewat hitam putih, dengan memaknai yang silam itu sebagai dunia yang serba ideal dan kekinian sebagai antagonis.

Menulis puisi adalah kerja melawan bahasa yang telah menjadi umum, kerja melawan klise. Lewat kesadaran memperlakukan bahasa, menggerakkan segenap perangkat puitik—majas, metafora, simbol, dan pilihan diksi—lewat kumpulan ini kerja itu telah diperlihatkan Weni. Termasuk bagaimana ia mengolah citraan alam dalam bangun suasana persajakan khas para penyair Madura. Warna pengucapan yang padat, simbolis, liat dan lembut, sebagaimana kita bisa membacanya dalam karya-karya Abdul Hadi W.M., Zawawi Imron, Jamal D Rahman, hingga para penyair terkini.

Tentu saja kerja belum dan tak akan pernah selesai, sebab kerja kepenyairan adalah mencari dan menemukan. Termasuk kerja mencari dan menemukan bahasa yang berada di luar bahasa umum. Dan lewat panorama laut yang dihamparkannya dalam kumpulan ini, Weni sedang menyorongkan sebuah keniscayaan dari suatu harapan; bahwa ia mampu melakukannya.**

Ahda Imran, penyair dan esais.